來源:未來智庫(企鵝號)作者:未來智庫(企鵝號)發布時間:2022-09-17瀏覽量:3265

(報告出品方/作者:信達證券,陸嘉敏)

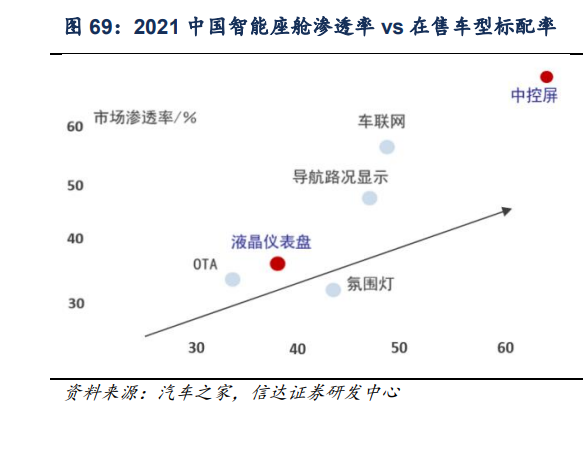

智能汽車以“座艙”+“底盤”上下兩大智能化系統為核心組成。智能座艙作為與駕乘人員直 接接觸的硬件與生態,更容易被消費者感知,且技術門檻相對較低,是各大主機廠現階段差 異化布局的重點。智能座艙聚焦人機交互,核心是讓車更懂人,新增搭載尺寸更大的中控屏、 中控娛樂系統、液晶儀表盤、抬頭顯示系統(HUD)等,能夠實現多模態交互、地圖導航服 務、豐富車機娛樂內容和生活服務信息等功能。智能座艙的前期技術積累較為成熟,量產落 地已經全面鋪開,目前處于滲透率加速上行的成長期。

座艙指汽車內部駕乘空間,圍繞中控臺展開,從上世紀九十年代至今,經歷了一系列革新, 呈現出從機械化到電子化,再到智能化的發展軌跡。 1)上世紀 90 年代,機械化階段:包括機械式儀表盤及車載收音機、對講機等設備,密集的 物理按鍵操作,僅提供車速、發動機轉速、水溫、油量等基本信息。 2)2000-2015 年,電子化階段:電子技術進入座艙,座艙內配備小尺寸中控液晶顯示屏、 車載導航、藍牙、媒體播放設備等較為簡易的電子設備。 3)2015 年起,智能化時代迎面而來:座艙智能化的開啟以大尺寸中控屏的出現為標志,消 費電子技術進入汽車領域,液晶儀表、中控屏、抬頭顯示系統、視覺感知、語音交互等通過 域控制器實現集成并裝配在座艙內,能根據駕駛員、乘客的偏好、習慣和需求,提供更加舒 適、智能的駕乘體驗。

智能座艙從車內看,是座艙內飾、座艙電子產品的綜合創新、升級和聯動。同時也將與其他 的智能終端設備:比如智能手機、手表等實現互聯,進而與智慧家庭、智慧辦公等場景無縫 銜接,作為萬物互聯的重要一環,助力互聯的全面打通,最終目標是將汽車由單一的駕駛、 乘坐工具升級為一個以消費者為中心的“智能移動空間”。該空間有望成為除住宅、辦公場 所之外的第三個基本生活空間,能夠滿足消費者社交、學習辦公、訂餐、路線規劃、旅行決 策等豐富多樣的生活場景要求。 從車外看,智能座艙將通過車聯網、無線通信、遠程感應、GPS 等技術,與車外的各項基 礎網聯設施、聯網設備實現 V2X(Vehicle-to-Everything)聯結。感知交通信號、路況、 車外娛樂生活場景信號,助力自動駕駛感知層和決策層的工作,進而推動高階自動駕駛的實 現。除此之外,為了提高座艙 AI 算力,模擬人的思考、更懂人、感知人,從而主動精確地 提供服務,座艙內部的決策運算工作也將擴展至車外,在車載芯片外建立獨立感知層,由云 端計算中心統一提供 AI 算力。

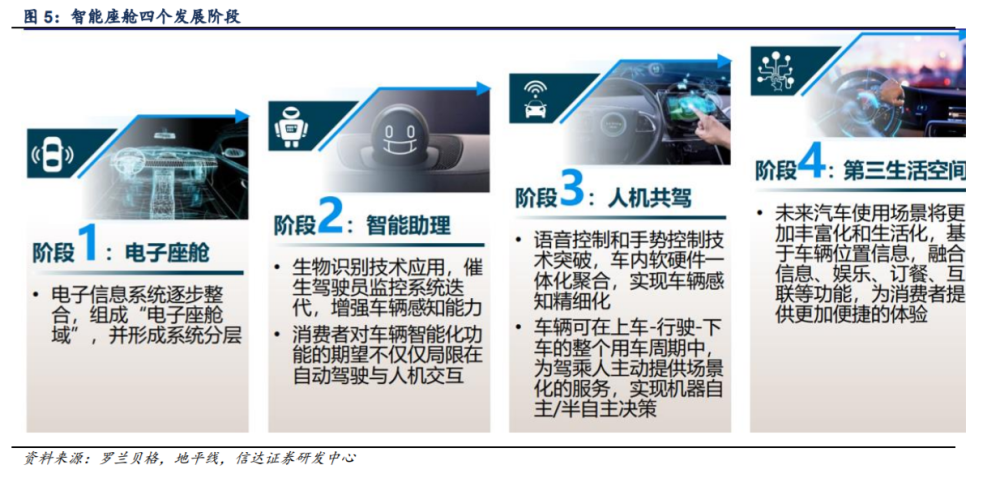

智能座艙將經歷四大發展階段,逐步走向“第三生活空間”的最終形態。智能座艙向第三生 活空間的進化不是顛覆式跨越的,而是基于電子電氣基礎架構、AI 技術的進步、各項軟硬件 的研發和量產逐步行進的。 具體可劃分為四大階段: 1)階段 1,電子座艙:這一階段,智能座艙進展主要在基礎技術層面,通過將汽車 EE 架構 域內整合、系統分層,決定汽車新的軟硬件定義方法。 2)階段 2,智能助理:提升車輛內部感知能力,駕駛監控系統(DMS)、抬頭顯示系統(HUD) 等開始滲透。 3)階段 3,人機共駕(當前重點):車內感知和車外感知相結合,車輛支持自主或半自主 決策,主動感知需求,向人提供服務。 4)階段 4,第三生活空間:車輛使用場景生活化、豐富化(出行規劃、主動訂餐、智能內 容推送、影音娛樂、自動停車+充電+找車,自動付費),在車上體驗線上線下無縫聯動的空 間體驗。 就當前階段——人機共駕來看,有如下特征:1)“一芯多屏”:芯片算力提升,中控屏的 尺寸、數量增加,多屏之間由一個域控制器控制,能夠無縫流轉;2)多模交互:多模態交 互(聲音、手勢)和生物識別(瞳孔、表情、指紋等);3)萬物互聯:5G+T-Box 車聯網建 設,座艙實現 C-V2X 的移動互聯;4)軟件定義汽車:智能網聯,空中下載軟件更新(OTA), 車主能持續為已購車輛添加或啟動新功能。

傳統主機廠、造車新勢力、異業玩家均聚焦智能座艙領域,以合作、自研等方式大力布局新 車型智能座艙配置。

1)理想 L9(售價 45.98 萬元)著力打造“移動游戲空間”,搭載 3K 高清分辨率 OLED 屏 幕+21 個揚聲器+7.3.4 全景聲音響,影音硬件層層加碼,與 Switch 合作,支持 Switch 游戲 在后排娛樂屏幕運行。

2)2022 款大眾ID.4 CROZZ(補貼后售價 21.13-28.73 萬)配備 12 英寸液晶中控屏的雙 大屏以及 AR-HUD 增強現實抬頭顯示系統,位于儀表盤與前風擋之間的 ID.Light 智能交互 呼吸燈能利用燈光和顏色變換實現車輛與駕乘者的親密互動,智能三區自動恒溫空調搭載 Clean Air 4.0 空氣凈化系統,視聽升級方面,ID.4 CROZZ 配備 Harman Kardon 高級環繞 音響系統,融合 9 個揚聲器和 1 個低音炮;30 色炫彩內飾氛圍燈,實現更豐富車語交互, 助力安全駕駛,帶來智能化數字座艙體驗。

3)AITO 問界 M5 由 Harmony OS 智能座艙系統加持,其車載語音助手“小藝”獲首張車 載語音助手 A 級認證證書,通過《車載語音助手認證》關于語音交互系統功能性、便利性、 快捷性、智能性的測試,支持人臉識別,搭載華為品牌音響、華為 50W 快充的無線置物架 等。問界 M7 延續 Harmony 系統強大功能,在登錄華為帳號后,車機大屏上可同步使用手 機 app,軟件服務在手機和車機間無縫銜接;M7 座艙支持在車機上控制關聯的家庭智能設 備,一鍵提前打開空調、空氣凈化器等;搭載座艙 K 歌房,配備超過 170 萬支卡拉 OK MV。

4)長安 UNI-T 基于長安汽車和地平線聯合開發的智能駕駛艙 NPU 計算平臺和國內首款車 規級 AI 芯片——地平線征程二代(具備每秒 4 萬億次的算力)打造,能識別消費者表情, 車載屏幕能通過注視喚醒;監測駕駛員疲勞狀態、抽煙動作,提供自動的空氣凈化。

2 行業發展驅動力:政策、技術、資本、消費需求四因素共振,驅動智能座艙興 起

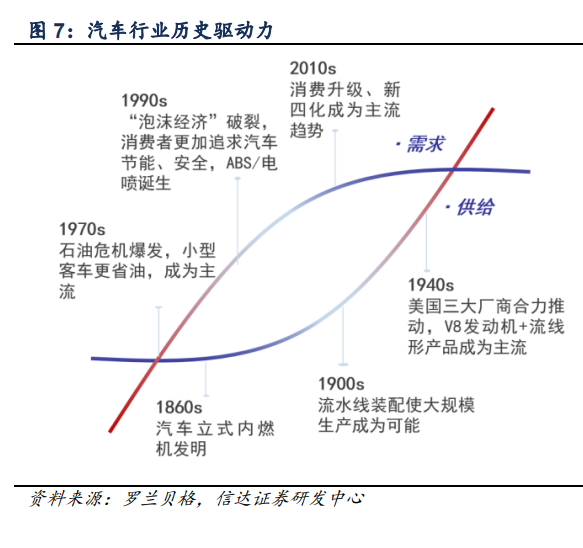

供給側驅動疊加消費升級拉動。回顧燃油車行業歷史驅動力,20 世紀 50 年代以前,汽車行 業多由供給側的技術革新驅動,比如福特裝配流水線的誕生、發動機技術的更新換代等;20 世紀 70 年代后,技術逐漸成熟,燃油車行業主流車型偏好多由消費需求驅動,如石油危機 下消費者的節油偏好、泡沫經濟下的安全偏好等。 智能座艙作為汽車行業的全新賽道,可以參考燃油車行業驅動路徑,在當前階段側重供給端 驅動,如政策指引、技術革新引領、多方資本投入等。但不容忽視的是,2010 年至今,我 國正經歷著改革開發以來的第三次消費升級,汽車產業作為消費結構升級轉型驅動的最重要 賽道之一,也將享受消費者日益增長的需求拉動。

2.1.1 多項政策文件出臺,規范和支持智能汽車發展

近年來我國明確了建立汽車強國的戰略目標,智能座艙是政策紅利直接受益賽道。國家出臺 多項政策、文件支持智能網聯(5G)基建及智能網聯汽車發展,為智能汽車行業發展創造了 有利的環境。智能座艙作為智能汽車關鍵、先行領域,是政策紅利的直接受益賽道,尤其是 一些聚焦行車安全的座艙部件比如駕駛監測系統(DMS)等受明確的法規推動,效果顯著。

2.2.1 汽車 EE 架構變革,底層軟硬件解耦,支持軟硬件分別開發

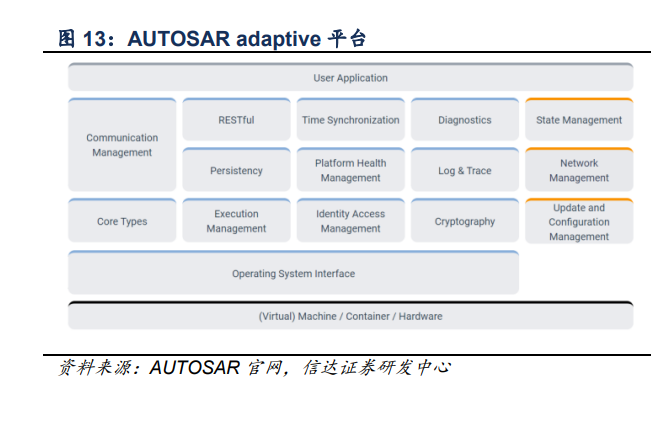

座艙域計算平臺集中化,座艙各部件的軟件、硬件能夠分別開發。汽車電子電氣架構革新, 從分布式架構走向域控制器架構,過去分散的邊緣計算開始集中化,逐漸形成座艙域控制器 方案。在新方案下(座艙域控制器&域內集中),各個硬件的控制計算統一集中在同一顆 SoC 芯片上,不同的操作系統也可以在虛擬機的承托下運行在同一個硬件計算芯片上。過去單個 部件的軟硬件嵌套開發演化為平臺化的分別開發,計算硬件與軟硬件不再綁定,開發過程變 得更加靈活。 具體看:1)軟件實現標準化和平臺化,通過標準接口在不同的硬件上實現復用;2)硬件采 用可插拔式模組,滿足升級需求;3)數據由域控制器進行集中交互和決策處理;4)不同操 作系統在虛擬機承托下在同一計算單元上運行。

2.2.2 芯片算力提高,異構設計兼顧高性能、高安全性要求

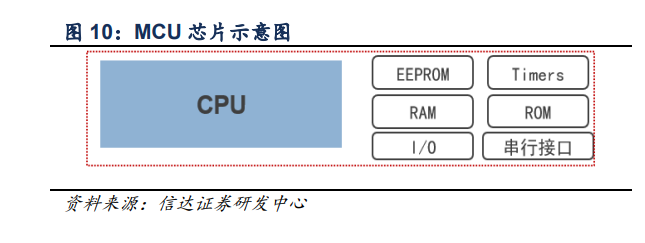

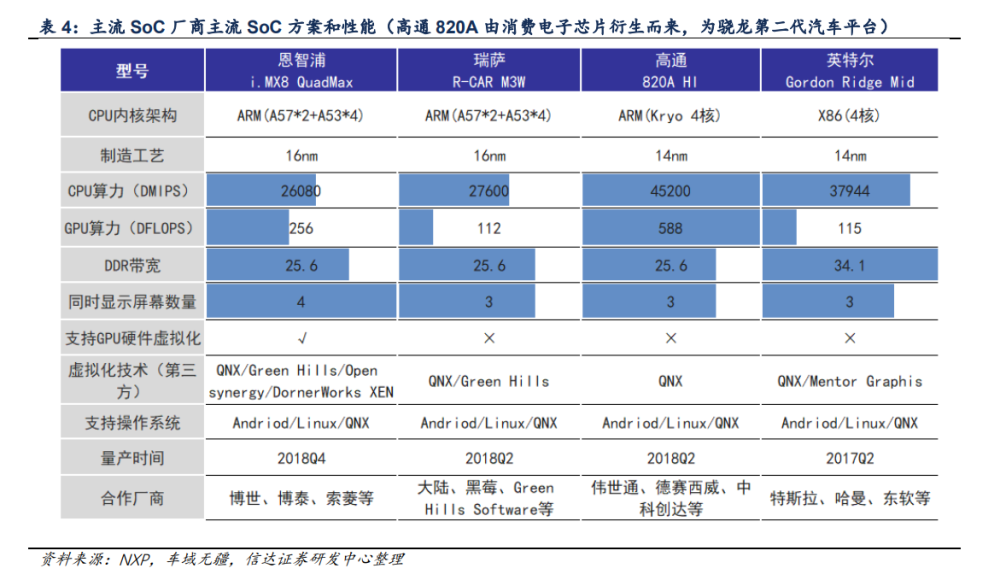

傳統的車載芯片 MCU 在智能座艙上的運用遇到了算力不足、無法兼容的難題:1)座艙功 能復雜,傳統芯片的數據承載能力、數據處理速度、圖像渲染能力難以滿足需求;2)不同 座艙部件對應不同的操作系統(如 QNX、Linux、Android 等),傳統芯片無法兼容不同的 傳感器和操作系統。 SoC 芯片的車規級運用解決了這兩個問題。SoC 全稱是 System on a Chip,即系統級芯片。 一顆芯片上除了 CPU 之外,還集成了 GPU、RAM、ADC/DAC、Modem、高速 DSP 等。 算力方面,SoC 芯片的 CPU 算力從數 KDMIPS(Dhrystone Million Instructions executed Per Second ,主要用于測整數計算能力,每秒鐘可以執行的指令數量)提升到百余 KDMIPS; 集成 GPU,極大提高了處理視頻、圖片等非結構化數據的能力,滿足高端智能座艙系統對 車載娛樂的需求;集成 NPU,大幅提高 AI 運算的效率,能滿足智能座艙的智能化交互體驗 要求。 兼容性方面,SoC 芯片多采用異構內核,具備“普適性”,能適配不同的操作系統,如 QNX、 Linux、Android 等;也有部分公司,如華為,開發多內核設計的 SoC 芯片(自研微內核+部 分 Linux 宏內核+LiteOS 內核),針對性適配自家的鴻蒙系統,能更好地發揮鴻蒙系統優越的 AIoT 終端連接能力。

2.2.3 軟件架構向 SOA 升級,更好的滿足維護和迭代需求

SOA 架構(Service-Oriented Architecture)即“面向服務”的軟件架構,是一種軟件架構的設 計技術,在 IT 領域已有數十年的應用經驗。在汽車端的應用,是“軟件定義汽車”的技術基 礎,也是眾多車企打造智能座艙軟件平臺的方向。 “面向服務”的概念可以從 IT 行業的 SOA 應用中理解:手機 APP 的復雜業務代碼實際運行 在遠程機房的“服務器”上,運行在這些“服務器”上的軟件統稱為“后臺服務”,而運行在個人手 機上的 APP 則是“前臺界面”。相應的,座艙域控制器、ADAS 控制器等其中的軟件可視作手 機端的 APP,在 SOA 架構下,這些軟件代碼也會在統一的后臺“服務器”上運算。

SOA 架構能滿足智能座艙頻繁迭代需求,為開發新的軟件、消費者共創軟件功能提供便利 技術支持。現有汽車電子軟硬件大多高度耦合,新增功能、變更通訊信號等都需要增加新的 ECU 及其中的軟件部分,SOA 架構對智能座艙高迭代度的需求而言優勢顯著,松耦合、接 口標準可訪問、易擴展。應用該架構的智能座艙的不同域內的信號可以通過一個統一的“服 務器”來溝通傳達,能有效地避免軟件的重復開發,也能更好地滿足智能座艙頻繁迭代的需 求;用戶車輛使用的大數據也會上傳到“后臺服務器”數據工廠,為開發下個軟件或者升級 現有軟件提供數據支持。 SOA 架構能節省主機廠、供應商雙向的集成成本。SOA 軟件架構通過設計一套統一的軟件 接口和數據傳輸格式,保證座艙內外使用以太網通信的軟件都能順利進行數據交換,避免軟 硬件解耦后出現接口適配和數據不兼容,給 OEM 和供應商雙方節省大量集成成本。

2.3.1 多方資本入局智能座艙,激發生態活力

汽車實現萬物互聯需要在生態方面與其他 IOT 設備打通,產業鏈從封閉到開放,迎接多方 生態入局。汽車是萬物互聯的重要環節,此前車聯網更多是屬于汽車的單獨封閉體系,與其 他智能設備分屬不同網聯系統,彼時的“車聯網”僅局限于“聯網的汽車們”。汽車要融入 AIOT,就需要在生態方面和各種 IOT 設備打通,激發生態活力。由此,汽車行業的競爭更 多將變成開放性平臺之間的競爭、生態系統之爭。對車企而言,生態合作伙伴越多,產品就 會更具競爭力。我們注意到,目前封閉的汽車座艙產業正在逐漸開放化,迎接更多非汽車背 景、擁有自身生態優勢的企業入局,比如科技公司、互聯網公司、消費電子公司、智慧家居 公司等,補足內容生態、車機技術、萬物互聯等方面的短板。

2.3.2 智能座艙相對更易落地,商業化進程更快

實現難度相對較低,智能座艙商業化進程加速。自動駕駛實現的不確定性較高、商業化進程 較慢;而智能座艙與汽車底盤控制目前關聯度較低,不會直接影響行車安全,牽涉到的外部 安全、監管壓力帶來的不確定性較小,相對更容易落地,故而主機廠及生態伙伴將更多資金、 精力傾斜至智能座艙領域,相應的人才資源也順勢流向智能座艙的研發和推動工作中,極大 拓展了國內自主廠商的自研能力和邊界,直接促進了智能座艙的落地。 自動駕駛落地過程中技術攻關難點、商業化關卡依然存在。自動駕駛技術領域在技術層面尚有未攻克的內容,如自動駕駛域的技術、更高算力+高安全性的芯片、視覺感知技術的瓶 頸、激光雷達量產問題、高精地圖和定位技術、感知+決策+執行的聯動、監管配套、底盤 執行系統的冗余、底盤線控技術的滲透、電子電氣架構升級等,高階自動駕駛大規模商業 化短期仍較難落地。 座艙成果易被感知,助力車企產品差異化實現。作為汽車與車主的高頻觸點,座艙空間一定 程度上直接決定了未來的“第三空間”帶給消費者的體驗。智能座艙中無論是交互手段、物 理空間、聲、光、顯示、升級后的內飾,還是多聯屏設計、HUD 抬頭顯示、流媒體后視鏡 等都將為駕駛員、乘客帶來鮮明的差異化體驗,迅速抓住消費者眼球,提高車型的競爭力。

2.4.1 消費者配置意愿不斷提升

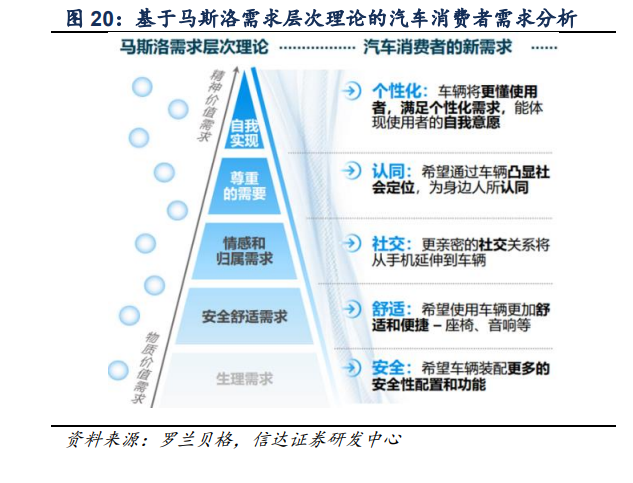

消費者個性化需求成長,尤其新一代年輕消費者注重科技感的交互體驗,尋求個性化體驗。 據 IHS markit 調研數據,61.3%的用戶認為座艙智能化配置極大提升購車興趣,17.4%的消 費者認為智能座艙是買車必購配置;并且,消費者對座艙內產品的智能化水平的關注程度已 經超過座艙座椅舒適度、空間寬敞度、設計美觀度、零部件質量等因素,在年齡位于 25- 35 歲的年輕消費者中,這一偏好更為顯著。

2.4.2 智能手機使用偏好遷移,消費者配置意愿、付費意愿不斷提升

消費者對智能手機的使用偏好遷移至車端。當中控屏等進入汽車座艙后,消費者在智能手機 上的用戶體驗和使用偏好也將延伸至車內,消費者期待汽車變成一個數字伴侶,車載系統能足夠流暢、屏幕能足夠高清、無線聯動能夠順暢。 軟件訂閱類消費習慣培育初見成效,消費者付費意愿提升。智能手機端的付費類 APP、音 樂視頻網站的訂閱類產品提高了消費者對軟件升級和訂閱付費行為的認可度,消費者的軟件 消費習慣被培育起來,并將同樣體現在對智能座艙 OTA 服務付費的意愿中。OTA(Over-theAir)是指通過移動通信網絡(2G/3G/4G 或 Wifi)對汽車的零部件終端上固件、數據及應用 進行遠程管理的技術。簡單來說 OTA 技術實現分三步:1)將更新軟件上傳到 OTA 中心, 2)OTA 中心無線傳輸更新軟件到車輛端,3)車輛端自動更新軟件。

3 智能座艙單車價值量有望達到傳統座艙的 3-5 倍

座艙配置的全面升級帶動單車價值量大幅提高,智能座艙單車價值量有望達到傳統座艙的 3 至 5 倍。我們估計傳統汽車座艙單車價值量在 2500 元左右,智能座艙的變化主要體現在: 1)部件升級:中控屏、儀表盤、后視鏡、芯片、聲學系統;2)部件新增:座艙域控制器、 駕駛員監控系統(DMS)、智能語音、氛圍燈、抬頭顯示(HUD)等,整套智能座艙整體價 值量我們估計有望達到 0.75 萬元-1.35 萬元,為傳統座艙的 3-5 倍

3.1.1 域內集中式方案是域控制器的技術背景

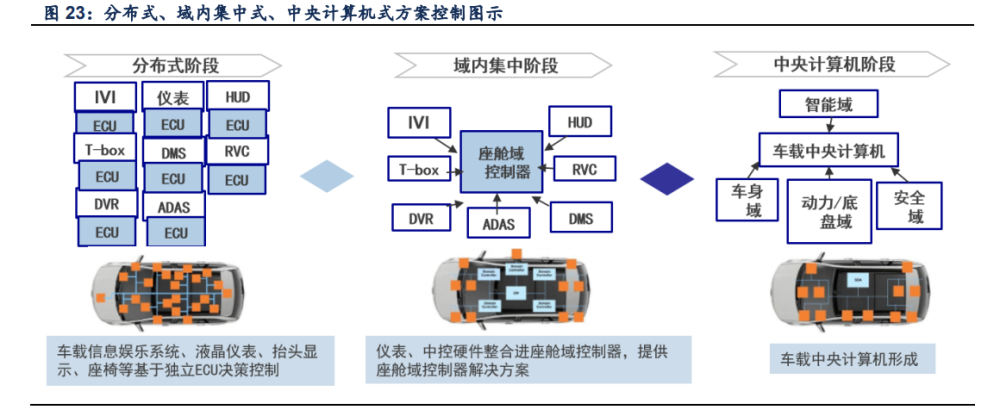

整車 EE 架構變革從傳統分布式(ECU)走向域集中式(DCU),再發展至中央計算式。 1)分布式階段:ECU,即基本電子控制單元,也叫車載電腦,是域控制器的前身。在分布 式技術階段,ECU 和座艙部件單一對應,如中控、HUD 等分別由單獨 ECU 獨立控制,單 車 ECU 數量龐雜,一般達 50-100 個,部分豪華車 ECU 數量超過 100 個。眾多的 ECU 數 量使得單車成本提升、主機廠管理難度加大,且 ECU 修改權限往往在一級供應商手中;對 車內電子電器架構優化改良勢在必行。

2)域集中方案:域集中式方案正當主流,可視為“準中央集中方案”。目前國內乃至全球, 已處于分布式方案向著域集中式方案轉化的趨勢中,域集中式正當主流,形成單域的軟硬解 耦,多屏間的高效互動。在域集中的方案下,整車上百個 ECU 理論上有望被“濃縮”到 5 個 DCU(域控制器),由域控制器集中控制對應域內的多個部件;實際應用中,DCU 與 ECU 同時存在,智能座艙域、智能駕駛域這兩個域一般由 DCU 域控制器來控制,其他部件目前 以 ECU 控制為主,合計看來,我們預計全車一般含 ECU、DCU 控制器大幅縮減至 20-30 個以內。

域控制器應用于兩種架構:功能域架構 vs 區域架構

功能域架構指從功能類別上劃分域,是當前主流方案。“功能”的本質就是按照一定的規則 執行動作,從而完成特定的任務。目前較普遍的是將整車功能劃分為:1)動力總成、2)底 盤控制、3)車身控制、4)智能座艙域、5)智能駕駛域五個主要的域,另外的車內通訊、 車內外通訊、OTA 引擎等功能可以由獨立的控制器完成,也可合并到這 5 大類域控制器中。 在整車廠的實際應用和設計中,智能座艙域和智能駕駛域這兩個功能域是最早應用“域控制 器”進行集中控制的兩個功能域。這是由這兩個域的特殊性決定的,智能座艙域需要進行圖 像處理、語音識別、信息娛樂及導航等,智能駕駛域需要進行圖像識別、多傳感器融合計算 和人工智能深度學習等,兩者對硬件的算力和性能要求都很高,使用集中域控能夠充分利用 高端芯片的硬件性能和資源,降低整體的硬件成本,提升軟件升級的便利性。

區域架構指的是從空間關系上劃分域,目前仍處于起步階段,量產和規模商用尚需要時間。 考慮到不同功能域傳感執行層的零件分布在整車的不同區域,導致域控制器連接傳感器與執 行器的線束成本和重量無法最優化,區域域架構的引入正是為了解決上述問題。在操作上, 區域架構需要引入高算力的中央計算單元負責整車所有算力任務,計算層會被整個獨立出來, 與單個具體的功能解耦,便于維護和后續不斷升級算力。其次,引入區域控制器,負責通用 控制層的任務,區域控制器數量根據具體整車區域劃分來確定。 使用區域架構域控制的代表車企為特斯拉,從 Model 3 起,特斯拉就不再使用功能域的電子 架構,而是三大位置域:分別是中央計算域,左車身控制域和右車身控制域,其中中央計算 域負責信息娛樂系統、駕駛輔助系統和車內通信連接。左車身控制域負責車身便利性系統, 包括轉向,助力,以及制動等,右車身控制域負責底盤安全系統、動力系統、熱管理等。

3)中央集中式方案:中央集中式方案與域集中方案最大的區別在于:車載中央計算機統一 控制全車所有 “域”,包括智能域、車身域、底盤/動力域、安全域等,屆時軟件獨立于底層 硬件定義汽車將徹底實現。目前,個別廠商已著手布局中央計算平臺,先推動車內部分域之 間的融合,逐漸完全中央集中式方案演進,如德賽、中科創達、博世、電裝等。

3.1.2 域控制器是座艙域的“大腦”

“域控制器”(Domain Control Unit,DCU)總成由 SoC 芯片、MCU、PCB 板和無源 器件組成,是座艙域的“大腦”。域控制器的概念最早由以博世、大陸、德爾福為首的 Tier1 提出。DCU 的提出主要是為了解決信息安全,以及 ECU 數量增多、計算能力受限的問題。 智能座艙 DCU 可以集成車載信息娛樂系統、液晶儀表、HUD 等系統/功能,接收傳感器信 號、計算并決策、發送指令給執行端。2018 年偉世通與奔馳合作推出全球首個量產落地的 座艙域控制器 SmartCore,域控制器時代由此開啟。

引入座艙域控制器(DCU)有利于優化座艙內功能協同,控制成本。智能座艙對數據、通信 性能、算法以及算力的要求急劇增加,引入域控制器實際上是為了優化功能協同、控制成本: 1)能支持數據共用,整車功能協同;2)減少內部算力冗余,避免 ECU 數量膨脹,減少算 力總需求;3)可以選擇把線束按區域裝到一個盒子里去,優化線束,節約成本,減輕整車 質量;4)縮短開發周期,滿足智能汽車對車型快速研發迭代的要求。 座艙域控制器(DCU)量產供應商的技術壁壘、時間壁壘較高。1)技術壁壘:電子零配件 開發需要搭建相應的實驗室、產線,比如技術要求較高的射頻實驗室、無聲實驗室等,還需 要成熟的量產、工程設計、調試等經驗;2)時間壁壘:研發和調試周期長,至少需要經過 a 樣、b 樣、c 樣各 4-6 個月的調試,搭建和調試的全部時間需要 12 個月以上。

3.1.3 域控制器核心計算部件:SoC 芯片,長期看有望實現跨域融合

域控制器的核心算力由車載 SoC 芯片提供,性能上更接近消費電子芯片。智能座艙異構內 核的 SoC 芯片的組成:1)處理器,至少一個微處理器(MPU)或數字信號處理器(DSP), 也可以有多個處理器內核;2)存儲器,RAM、ROM、EEPROM 和閃存中的一種或多種; 3)振蕩器和鎖相環電路,提供時間脈沖信號;4)由計數器和計時器、電源電路組成的外設; 5)不同標準的連線接口,如 USB、火線、以太網、通用異步收發和序列周邊接口等。智能 座艙 SoC 芯片具有高算力、高集成度、高運行速度、短產品周期的特征(支撐智能座艙高 算力+高迭代的需求),相較于傳統的車規級芯片,性能上更接近消費電子芯片。 高通第三代驍龍汽車平臺 SA8155P 芯片具備碾壓級別的算力優勢,是中高端汽車座艙的標 配。在眾多座艙 SoC 芯片中,領先產品是高通 SA8155P 芯片。該產品具備碾壓級的算力 優勢,采用 7 納米工藝制造,具有八個核心,算力為 8TOPS(即每秒運算 8 萬億次),CPU 性能 80KDMIPS,GPU 性能 1142GFLOPS,對傳統車載大廠例如瑞薩、恩智浦、德州儀器 等形成了降維打擊,是中高端汽車智能座艙的標配。搭載 SA8155P 芯片的車型有小鵬 P5、 埃安 LX 系列、零跑 C11、蔚來 ET7/ET5、威馬 W6、智己 L7、長城 WEY 瑪奇朵 DHT/摩 卡/拿鐵 DHT、吉利星越 L、領克 09 等。

長期看,當汽車 EE 架構邁入“中央計算式”時,座艙芯片和智駕芯片有望逐步融合。我們預 計,長期來看,隨著自動駕駛技術逐漸成熟,并進入標準化和規模化生產階段。自動駕駛芯 片與座艙域控制器主控芯片在滿足安全要求的前提下有望融合,進一步提升運算效率,提升 車輛內部協同能力

車載 HUD 能夠減少低頭觀察儀表的頻率,提高駕駛安全性。抬頭顯示(HUD)又稱平視顯 示器,是將車速、油耗、胎壓、中控娛樂信息等顯示在前擋風玻璃上的系統。HUD 最早作 為輔助儀器應用在軍用戰斗機上,飛行過程中的主要參數、自檢測信息通過光學部件投射到 飛行員視野正前方的組 r 合玻璃顯示裝置上,方便飛行員隨時查看飛行信息。1988 年,通 用汽車首次將 HUD 裝配在汽車上。

HUD 的顯示原理是離軸三反射鏡光學系統,簡言之,用一束光打在玻璃上產生一個虛象, 再經折射、放大、反射后進入人眼。HUD 的具體成像路徑是:1)圖形顯示器(PGU)產生 虛像;2)小反射鏡折轉光路;3)大反射鏡反射放大;4)擋風玻璃反射光路進入人眼成像。 簡單地說,不管是哪種類型的 HUD(C-HUD、W-HUD 還是 AR-HUD),都是發出一束光 打在玻璃上形成虛象,顯示各項行車信息和車輛狀況,再經折射、放大、反射后進入人眼。

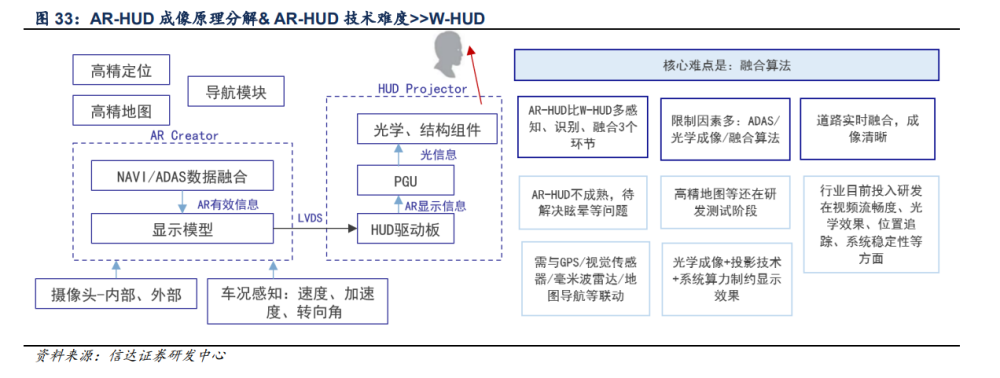

AR-HUD 技術難度>>W-HUD,技術壁壘較高。AR-HUD 要實現 AR 效果,需要攻克感知、 顯示、融合三個環節,在顯示的流暢度、光學效果、位置追蹤、系統穩定性等方面提出了遠 高于 W-HUD 的要求:1)感知:精確實時感知道路實景環境,精確識別車道位置、路口位 置,感知駕駛員視線位置,感知車輛的速度、加速度、轉向角,來實時調節投射位置;2) 顯示:基于物理空間的感知結果和三維光場顯示技術,實時計算、渲染生成任何需要被投射 到真是世界內的虛擬對象;3)融合:需要融合道路實景和虛像,包括真實世界與虛擬成像 在位置上的融合,以及將延遲控制在毫秒級別。

液晶儀表以屏幕取代傳統指針,支持導航地圖、多媒體功能,可與其他設備相連。汽車儀表由指示器、駕駛員警示燈等組成,提供汽車運行參數信息。與傳統的機械儀表相比,液晶儀 表用屏幕取代指針,除提供渦輪壓力、油門、剎車等信息,還支持導航地圖、多媒體功能, 可與其他設備相連。 液晶儀表在交互多樣性、精確度、美觀度、場景化方面優勢明顯。優勢突出:1)能夠通過 觸摸屏、手勢進行交互響應,未來感強;2)精確度較傳統儀表更高;3)外觀設計更自由, 可與其他部件結合設計;4)在不同駕駛場景下顯示不同內容,如在高速模式儀表僅顯示主 要信息、減少駕駛員分心;在城際模式液晶儀表上顯示更多導航、多媒體信息,儀表盤的顏 色也可隨著不同的駕駛模式而改變

傳統后視鏡存在視野寬度不足、易受天氣影響、觀看三鏡存在時差盲點的缺陷。汽車后視鏡 最早是賽車手在賽車比賽中的輔助工具,1921 年開始批量生產并應用于乘用車。傳統后視 鏡存在視野寬度不足、易受天氣影響、觀看三鏡存在時差盲點的缺陷,影響行車安全。

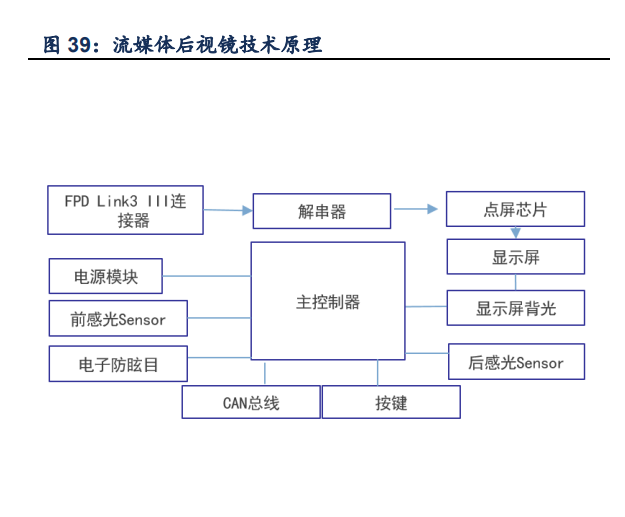

流媒體后視鏡在構成上:1)以屏幕代替傳統鏡面;2)外置攝像頭拍攝獲取路況代替人眼。 流媒體后視鏡支持流媒體、物理后視鏡兩種顯示模式,能有效規避傳統后視鏡缺陷。 流媒體顯示模式,車左、右、后高清廣角攝像頭拍攝實景,圖像拼接起來并顯示在屏幕上駕 駛員能同時查看車輛左右兩側及車后方的路面環境,視野寬度是傳統反光后視鏡倍率的 2-3 倍。未來,三個方位的拼接圖像有望通過算法融合為一個完整畫面。 物理后視鏡模式(按模式鍵切換為該模式),較傳統鏡面增加了電子防眩目設計,當強光照 射時,鏡上的傳感器將光信號傳送給控制器,經過信號處理控制電路會使鏡面變色,吸收強 光,削減強光的反射,有效規避鏡面炫目問題。

智能座艙監測系統統稱為 IMS,分為駕駛員監測系統(DMS)以及乘客監測系統(OMS)。 安裝 DMS 的兩客一危非自動駕駛車輛事故率顯著下降,除了提高駕駛安全性外,視覺 DMS 系統的主要用途:1)是 L2+/L3 等高階自動輔助駕駛系統的標配項;2)延申 Face ID 功能, 提升座艙的交互體驗。

視覺 DMS 主流方案是攝像頭+紅外技術:攝像頭拍攝駕駛員眼球運動、面部表情,并將拍 攝視頻傳輸到芯片板進行視頻解碼、計算和 AI 識別,輸出定義為疲勞、分心等的動作信號, 在通過人機交互途徑(語音、聲音、儀表警報、安全帶收緊)警示駕駛員。視覺方案對攝像 頭成像性能、芯片算力要求較高,需要拍攝足夠清晰的視頻、大量解碼視頻&圖片信息。同 時,因為要鏈接到對功能安全要求較為嚴苛的 ADAS 系統,DMS 還需要額外的系統評估和 ASIL 認證。 DMS 助力 L3 級自動駕駛實現,法規正在聚焦 L2+/L3 級自動輔助駕駛的人機交互。L3 級 自動駕駛為“條件自動駕駛”,要求駕駛員在被提示時接管車輛,DMS 能完成這個提示功能, 彌補 L3 自動駕駛決策安全性,助力 L3 級自動駕駛的落地。歐盟要求,從 2022 年 7 月起所 有進入歐盟市場的新車都必須配備視覺 DMS,C-NCAP 歐盟新車安全評鑒協會技術路線圖 2025 年版本也已加入駕駛員分神和疲勞監控功能的測評。美國公路安全保險協會(IIHS) 正式發布了一項針對輔助駕駛系統的新評級體系,明確要求搭載相關系統的新車必須采取安 全措施(包括方向盤離手監測、駕駛員注意力監測),以幫助駕駛員保持專注。

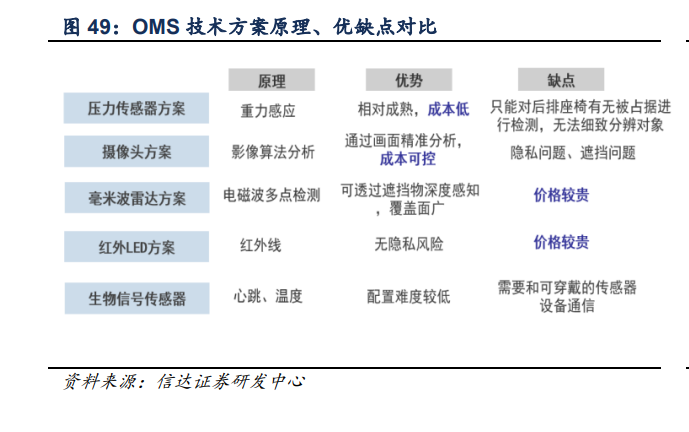

3.5.3 乘客監測系統OMS

針對乘客的監測系統,即 OMS,監測對象包括乘客、寵物、遺留物等,能夠監測乘客年齡、 狀態、情緒。具體應用:1)監測乘客妨礙駕駛的危險行為;2)也可以避免兒童、寵物等被 遺留在密閉的車廂里(當車輛熄火后,所有車門關閉、車鎖上后,毫米波雷達會開始檢測, 如果循環檢測后,后排沒有生命體征,就會停止工作;如果后排有生命體征,則會在 30 秒 內進行報警)。 OMS 三種主流技術方案:1)壓力傳感器方案:類似安全帶報警系統,相對成熟,成本低, 但無法細致分別對象;2)攝像頭方案:類似 DMS 主流方案,攝像頭多集成在內后視鏡,成 本基本可控,但存在隱私隱患和遮擋物體無法識別的弊端;3)毫米波雷達方案:能夠穿透 衣物、布料等,透過毛毯等遮擋物監測生命體征,也能穿透人體的部分肌肉組織,測量人的 呼吸、心率等,一般安裝在座艙車頂,確保覆蓋整個座艙區域,價格較貴。

中控屏是座艙內最大的車載屏,是車載信息娛樂系統功能的主要端口,主要以懸浮屏、一字 屏等方案來表現科技感。中控屏在傳統座艙中的形態是小尺寸的液晶車機屏,座艙域芯片從 車機屏芯片發展而來。

3.6.1 中控屏發展趨勢:中控大屏漸成主流,新能源車尤其熱衷配置大屏

根據 CINNO Research 數據,2021 年前三季度中國市場新能源乘用車中控顯示屏 CID12.0 英寸及以上 尺寸段的銷量占比已達到 48%,較傳統燃油車同尺寸段 CID 提升 29 個 pct。

3.6.2 中控屏發展趨勢:屏幕顯示技術有望從 TFT-LCD 向 Micro LED 發展

車載屏幕顯示技術主要有 TFT-LCD,OLED,Mini LED 和 Micro LED,目前 TFT-LCD(薄 膜晶體管液晶顯示器)是最普遍的產業化方案,但在智能座艙上應用性能有局限,主要限制 在:1)能耗較高;2)適用溫度范圍較小;3)對比度、亮度等較低。 Micro LED(微米發光二極管)可能成為替代的技術路線。優勢:1)清晰度、色彩飽和度 更高,滿足影視、游戲、娛樂等功能要求;2)能適用于 AR、VR 顯示;3)更亮、更穩定、 更節能。Micro LED 價值量遠高于 TFT-LCD,帶動中控屏單車價值量攀升。Micro LED 作 為自發光的高分辨率、高能效顯示技術,在 AR 領域應用優勢顯著,有望在座艙內 AR-HUD 領域率先規模化使用,隨后擴展至中控屏及其他屏幕。

3.6.3 中控屏發展趨勢:交互多模態化、主動化

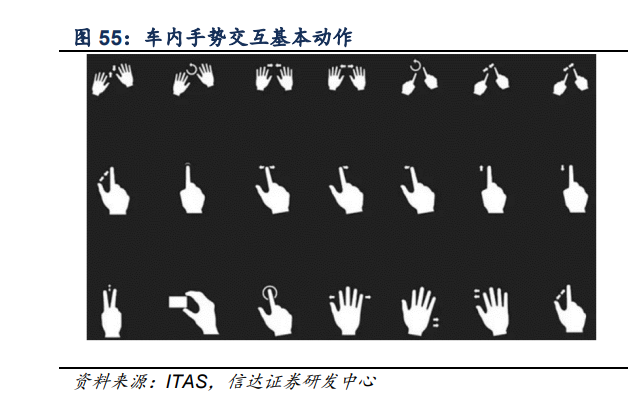

觸屏交互或妨礙駕駛安全,未來“語音”或更多代替“觸控”。目前中控屏的主要交互模式 是觸屏模式,但觸屏事實上會導致駕駛員的手、眼脫離駕駛任務,分散駕駛員的駕駛注意力, 妨礙駕駛安全。因此,在自動駕駛落地前,未來中控屏的操作模式將多以“語音”代替“觸 控”,確保駕駛員的手、眼資源應用在駕駛動作中。語音交互是多模態交互的一種,多模態 中的“模態”即指“感官”,多模態交互即綜合運用手勢、觸控、語音、眼神等支配中控屏 的各個功能。

3.6.4 中控屏發展趨勢:一芯多屏方案優勢突出,支持屏幕數量持續提升

一芯多屏使多個屏幕的信息能自由流轉,跨屏互動。一芯多屏技術最早由奔馳在 2018 年量 產,用域控制器 DCU 替代 ECU,底層芯片集成 GPU。優勢是:能使座艙內圖像、視頻處 理算力大增,縮短因系統功能增加帶來的系統時延,成本上降低復雜線束成本、布線成本以 及通信成本。

一芯多屏方案支持的屏幕數量持續提升。主流一芯多屏技術 1 塊芯片支持 3-4 塊屏幕,高通 SA8155P 支持 5 塊顯示屏,三星 Exynos Auto V910 支持 6 塊顯示屏,瑞芯微 RK3588M 最多可支持安裝 7 塊屏幕。除此之外,偉世通、佛吉亞、哈曼、德賽西威等公司都已有一芯 多屏量產方案落地上車。

智能空調系統具備針對不同場景的個性化調節能力。1)智能調溫和空氣循環:在隧道、高 溫暴曬等場景下系統識別、提醒用戶、控制車窗開合和空氣循環等;2)智能空氣凈化:AQS 空氣質量管理、PM2.5 過濾、負離子凈化、部分自主品牌正在致力于開發防病毒功能。3) 智能香氛:可變換的香氛系統,可控制濃度和香型,幫助用戶緩解駕駛疲勞。 智能空調出風口設計更注重美觀,部分車型采用隱藏式設計。如蔚來 ET7 的空調出風口即 集成在中控大屏兩側,出風口表面光滑,與內飾面板無縫融合。

在智能座艙中,智能聲學系統的揚聲器數量更多、性能配置更高端化,一套智能聲學設備一 般包括 8-30 個揚聲器+低音炮+車載功放+AVAS。 1)揚聲器數量大幅增長:新能源車型揚聲器數量較傳統燃油車大幅增長。如理想 L9 搭載 21 個揚聲器,蔚來 ET7 搭載 23 個揚聲器,帶動車載聲學系統價值量上攀。 2)獨立功放應用加速滲透,覆蓋廣度擴大:汽車功放即汽車功率放大器,用以放大汽車音 響功率,它連接聲學系統中主機與揚聲器,對音頻輸入信號進行選擇與預處理,通過功率放大芯片將音頻信號進行放大。燃油車一般只有高端車型配備功放,在智能座艙中,聲學體驗 也是衡量駕乘體驗的重要一環,獨立功放的應用和覆蓋廣度已從高端車型向下加速滲透。車 載類功放相比消費類功放,體積更小,集成度更高,可靠性、抗電磁干擾能力要求也更高。 3)汽車聲學警示系統(AVAS)從無到有,打開市場。AVAS 在新能源車上可以模擬發動機 引擎聲音,增強駕駛體驗,也能有效避免電動車車輛靜默行駛對行人造成安全隱患。

3.9.1 氛圍燈:氛圍燈設計范圍和功能新探索

氛圍燈是營造座艙氛圍感、科技感的重要部件,傳統座艙中的氛圍燈一般應用在儀表盤、中 控、腳踏、門板,點亮細節、提升質感。 智能座艙中的氛圍燈升級:1)應用范圍:擴大至汽車 Logo、格柵、車身裝飾、門把手、輪 圈、迎賓燈、迎賓踏板、空調出風口、副駕儀表臺、中控背光區、車頂、儲物架、杯架、音 箱、卡扣、后備箱等位置。2)照明方案:一般以燈帶、點發光形式展現。3)控制手段:觸 控設置;語音、手勢引導;利用手機控制。

3.9.2 智能表面:是座艙內飾的發展趨勢和下一設計階段

智能表面能夠集燈光、觸控等功能于一身,提供豐富的交互體驗和美妙觀感。智能座艙的內飾設計不僅考慮功能性、舒適性、安全性以及材料、色彩、工藝的運用,更傾向于將新技術 與內飾完美融合。理想狀態下汽車內飾所有的塑料表面都能夠進行智能化設計,智能表面 (Smart Surface)可以被視為是汽車內飾的發展趨勢和下一個設計階段,智能表面上不需 要屏幕,但能夠顯示不同的人機交互界面,具備輕量化、設計自由度大、裝飾性強、易操作、 裝配簡易、成本較低等優勢。比如,可以將透光表皮材料整合至內飾表面,集燈光、觸控等 功能于一身,并可以運用在座艙內部的廣泛位置。

3.9.3 座椅升級

智能座艙座椅造型、材料積極“堆料”,升級舒適度和科技感。例如 AITO 問界 M7 采用零重 力座椅,在人體工學設計基礎上,配合四向腿托,使乘客在乘坐時,身體壓力均勻分布到腿 部、臀部、腰部,提供更加人性化的車內乘坐舒適度。在座椅頭枕部分嵌入音響、按摩等功 能。座椅材料從織物向皮革升級,例如理想 L9 座椅材質使用 nappa 真皮,兼具座椅通風、 按摩等功能。佛吉亞打造“光影炫動座椅(LUMI)”,在座椅中創造性地融入發光新材料, 營造出與眾不同、別具一格的光影內飾風格。

4 智能座艙千億市場,加速擴張、滲透

智能座艙硬件產品價值量絕對值、占比都將持續提升。隨著消費者對座艙體驗要求的提升,智能座艙將融合更多智能化、數字化硬件產品,座艙內飾也將迎來升級,單車價值量將大幅 提升。同時,據蓋世汽車,2020 年以來,智能座艙硬件產品價值量占比也將由于技術革新 逐漸升高至座艙產品總價值量的 70%左右。

智能座艙硬件當前整體滲透率較低,2021-2026E 國內智能座艙硬件賽道增量空間有望超千 億元。目前,智能座艙硬件產品除中控屏外,滲透率基本都低于 40%,W-HUD、AR-HUD、 流媒體后視鏡滲透率小于或約等于 5%,域控制器、DMS 滲透率低于 10%,滲透率總體不 高,上行空間大。2020 年智能座艙市場規模在 567 億元左右,經我們測算,預計 2022 年 國內智能座艙市場規模在 970 億元左右,2026 年市場規模在 2500 億元左右,2022-2026 年 CAGR 為 27%,增量規模有望超過千億元。

智能座艙的必備部件,域控制器步入規模化量產階段,成長確定性高,滲透率有望快速提升。 目前域控制器單價約 1500 元,未來隨著域內集成功能增加,價值量有望小幅升高,我們預 計 2026 年單車價值量有望在 1900 元左右。假設我國汽車產量 2022 年增速 7%,2023- 2026 年增速在 3%-5%之間,2021-2026 年我國域控制器滲透率從 9%提升至 24%,2026 年市場規模有望達到 150 億元,我們預計 2021-2026 CAGR 將達 34%。

4.1.2 域控制器:量產方案持續落地中

域控制器在生產上呈現出較高的標準化特征,供應商主要可分為三類:全球一線玩家、全球 二線玩家、中國市場玩家,競爭格局尚未明確定型,國內企業有望在這一領域進一步搶占份 額。全球一線玩家包括偉世通、安波福、松下、博世、大陸、三星、哈曼、偉世通、阿爾派 和電裝;全球二線玩家包括佛吉亞歌樂、現代摩比斯等;中國市場玩家包括德賽西威、航盛、 華陽、均勝等。域控制器在生產上呈現出較高的標準化特征,多由 Tier1 供應商向主機廠供 應,當前競爭格局尚未定型

隨著汽車電子電氣架構向域集中式轉變,SoC 芯片需求快速增加,我們預計 2021-2026 年 CAGR 將達 25%。我們估計,2021 年中國市場多核座艙 SoC 芯片新車滲透率為 31%,我 們估計 SoC 芯片單車價值量在 1000 元左右。假設我國汽車產量 2022 年增速 7%,2023- 2026 年增速 3%-5%之間,我們預計 2026 年我國 SoC 芯片滲透率有望達到 66%,市場規 模將在 260 億元左右,我們預計 2021-2026 年 CAGR 將達 25%。 消費電子廠商、傳統汽車芯片廠商、國內初創企業在座艙 SoC 芯片領域各展拳腳,目前消 費電子廠商先下一城。消費電子芯片廠商借此契機,發揮優勢,加入智能座艙芯片競爭賽道, 高通、英偉達、Mobileye、華為等憑借其在消費電子領域的積累(高算力+高集成度+高性價 比優勢),市場份額強勢擴大;傳統汽車芯片供應商英飛凌、瑞薩、德州儀器、恩智浦等與 主機廠關系良好,產品線齊全,具備成本優勢,在中低端領域話語權短期內難以動搖。國產 替代的契機主要在新興創業公司產品在自主車型上的搭載,其中地平線率先進入前裝量產, 其自研芯片已在長安 UNI-T 、UNI-K、UNI-V 量產上車。

4.3.1 國內供應商嶄露頭角,HUD 國產替代加速

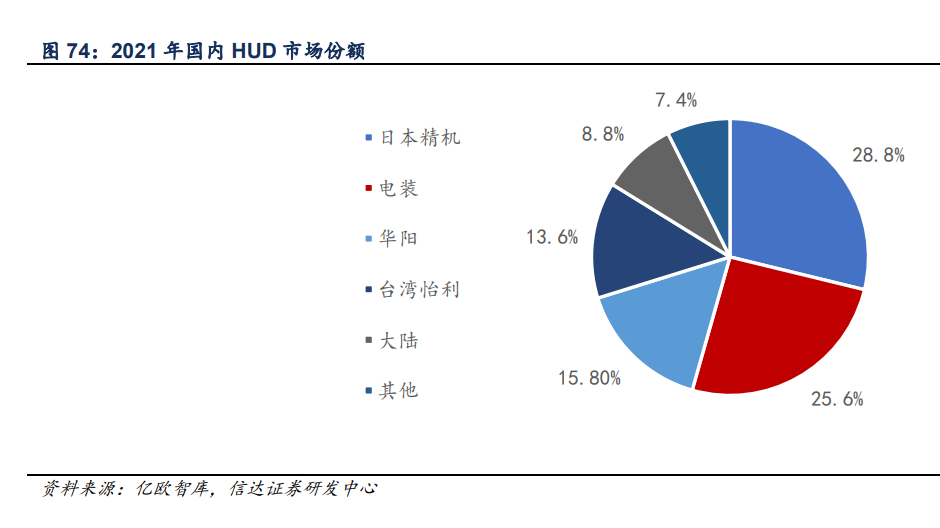

HUD 廠商中,(1)國外企業:日本精機、日本電裝、德國大陸集團、偉世通等;(2)國 內傳統汽車電子企業:澤景電子、華陽集團、均勝電子、水晶光電等;(3)新參與者:未 來黑科技、點石創新等初創企業。 2020 年 HUD 滲透率拐點出現,國產替代加速。AR-HUD 的技術路線與 W-HUD、C-HUD 等差別很大,國內廠商與外資成熟供應商在技術上重回同一起跑線。2014 年以來,國內廠 商在 HUD 領域專利申請數量連續 7 年位列世界第一,華陽、未來黑科技等研究布局較早, 在質量達標的前提下,主機廠或更傾向于選擇國內供應商作為定點,技術儲備有望助力國內 企業贏得市場。從 2021 年 HUD 市場份額看,國產企業如華陽、怡利份額已超部分國際巨 頭,僅次于日本精機、電裝,分別占市場份額的 15.8%、13.6%,技術儲備逐步變現中。2021 年開始,部分國產企業(華陽、怡利)HUD 市場份額已超國際巨頭,研發積累變現。

4.3.2 HUD:從高端車型向中低端車型滲透,市場規模有望快速攀升

隨著國內智能化加速,合資、新勢力等車企發力智能座艙,HUD 的上車也呈現出從選配向 標配、從高端車型向中低端車型滲透的趨勢。過去 AR-HUD 多配備在燃油車高端車型上, 但從 2022 年新車型 HUD 配備情況看,標配/選配 HUD 的新能源車型數量逐年增加,對標 售價也較燃油車更低,最低可低至 11.98-15.58 萬車型區間。

流媒體后視鏡配置從后裝市場走向前裝,從選配走向標配,我們預計 2021-2026 年 CAGR 將達 68%。流媒體后視鏡前裝市場處于起步階段,過去多在后裝市場選配,且主要配備在 高端車型,據我們測算 2021 年底新車滲透率僅有 1.4%。智能座艙時代,流媒體后視鏡從 標配將走向標配,并向各價格帶車型滲透。假設我國汽車產量 2022 年增速 7%,2023-2026 年增速在 3%-5%之間,我們估計流媒體后視鏡平均單車價值量在 750 元左右,后續有望小 幅降本,我們預計 2026 年我國流媒體后視鏡滲透率在 19%左右,市場規模有望達到 37 億 元,我們預計 2021-2026 年 CAGR 將達 68%。 流媒體后視鏡賽道參與者眾多,競爭較為激烈。從市場格局看,國內流媒體后視鏡參與廠商 較多,競爭較為激烈,包括凌度、貝思特、華陽集團、臺北研勤科技、360 安全科技、小蟻 科技、嘉豐卓越、捷渡、好幫手等。產品質量參差不齊,尤其在后裝市場,行業有待規范。

DMS 處于市場培育階段,方案改進后裝配有望快速普及。2021 年 DMS 整體滲透率在 5.3% 左右,目前 DMS 方案多有出現警報錯報、漏報、多報現象,用戶滿意度不高,我們預計在 后續方案改進、技術完善后,裝配將快速普及,目前一套 DMS 的單車平均價值量 500 元左 右,我們預計 2026 年裝配率有望達 35%,假設我國汽車產量 2022 年增速 7%,2023-2026 年增速在 3%-5%之間,2026 年國內市場空間有望達 44 億元,我們預計 2021-2026 年 CAGR 將達 44%。 從供應格局看,國外企業完整解決方案提供能力領先。國外企業以提供完整解決方案為主, DMS 的整包方案包括“攝像頭+集成座艙車機/域控制器”或“攝像頭+ECU”。而國內供應商在 軟件、算法方面的能力和布局相對突出。

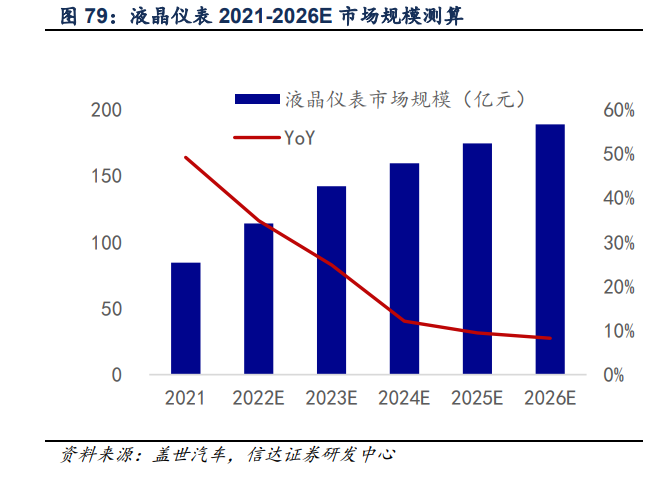

液晶儀表當前在高端車型已基本普及,隨著進一步向中端車型滲透,2026 市場規模有望達 189 億元。2021 年液晶儀表整體滲透率 30%左右,2020 年 10 月,35 萬以上價格帶新車標 配率已達 87%。液晶儀表的單車價值量在 1000 元左右,假設我國汽車產量 2022 年增速 7%,2023-2026 年增速在 3%-5%之間,我們預計 2026 年我國液晶儀表市場規模將在 189 億元左右,我們預計 2021-2026 年 CAGR 將達 17%。 外資巨頭掌握超 80%份額,國內德賽處于第二梯隊,正加速趕超國外巨頭。從競爭格局看,外資巨頭合計市場份額超 80%,屬于第一梯隊,包括大陸、大陸、愛信精機、電裝、偉世通、 博世、馬瑞利等。內資企業較海外巨頭在技術方面仍有差距,屬于第二梯隊。內資廠商以德 賽西威為代表,除此之外,還有浙江中科、先旗科技、江蘇新通達、成都天興儀表等,正在 加速趕超國外巨頭。第三梯隊供應商數量眾多,主要服務于后裝市場。

國內中控屏滲透率超 85%,是智能座艙各部件中滲透率最高的產品。我們估計目前中控屏 單車價值量在 2000 元左右,隨著大屏化的普及,我們預計全國范圍內中控屏平均價值量以 年均 3%左右的增速上升。假設我國汽車產量 2022 年增速 7%,2023-2026 年增速在 3%- 5%之間,我們預計 2026 年我國中控屏市場規模有望達到 730 億元,我們預計 CAGR 將達 9%。 中控屏供應商以國外企業為主,國內德賽西威已獲得頭部新勢力配套。中控屏主要國外供應 商有大陸、電裝、偉世通、博世、佛吉亞、日本精機、馬瑞利、矢崎、安波福等,國內供應 商有德賽西威、華陽、友衷科技等,德賽西威中控系統已配套蔚來 ES8,市場份額有望進一 步擴大。

高端車型向中低端車型滲透,新能源車積極配置。氛圍燈的配置高端車型向中低端車型滲透, 低至 15 萬元左右的車型也有配套氛圍燈的案例,如長安 CS75 PLUS 旗艦版、領克 03Pro 等。2021 年氛圍燈滲透率在 31%左右,新能源車注重智能化體驗和配置,氛圍燈搭載比例 更高。我們預計隨著新能源車占比提升,2026 年氛圍燈滲透率有望達到 53%左右,以小鵬 一套氛圍燈價值量約 500 元測算,假設我國汽車產量 2022 年增速 7%,2023-2026 年增速 在 3%-5%之間,2026 年氛圍燈市場規模有望達到 85 億元,我們預計 2021-2026CAGR 將 達 16%。

如果說汽車動力技術、底盤技術創新是“技術創新”,智能座艙就是中國自主品牌的“內容 創新”。 國內智能座艙市場份額非常可觀。原因:1)國內新能源汽車產業走在世界前列,市場空間 大:截至 2022 年 5 月,銷量占據全球的近 50%,已連續 7 年占據全球第一,成為全球無可 爭議的新能源行業領導者。2)據 IHS 預計 2030 年國內智能座艙市場份額在全球范圍內的 占比將從 2021 年的 20%左右提升至 37%左右,成為全球最主要的智能座艙市場。 國產供應商有望加速替代。1)智能座艙是人機界面的體現,具有高度定制化、內容本地化 的需求,本土企業更了解國內客戶的用戶行為,能快速響應 OEM 的要求,提供更具競爭力 的產品/解決方案。2)得益于與全球零部件制造商合作的經驗積累,以及對海外優勢公司的 收購,本土供應商的技術得到了極大提升,與海外競爭對手的差距縮小。3)燃油車主流車 型價格區間一般 10-30 萬,燃油車進入中國市場時經歷一個從高端、低端兩極向中間的滲 透,最終形成紡錘型格局的過程。新能源車可以類比,所以我們預計未來幾年市場主流新能 源車型售價在 10-30 萬,本土供應商有望提供這一價格段的最優性價比選擇。4)工程師紅 利、特斯拉上海工廠標桿效應,國產供應商有望切入國外車廠供應鏈。5)國內供應商以 Tier2 為主,在智能座艙新的供應體系中有望提高份額。

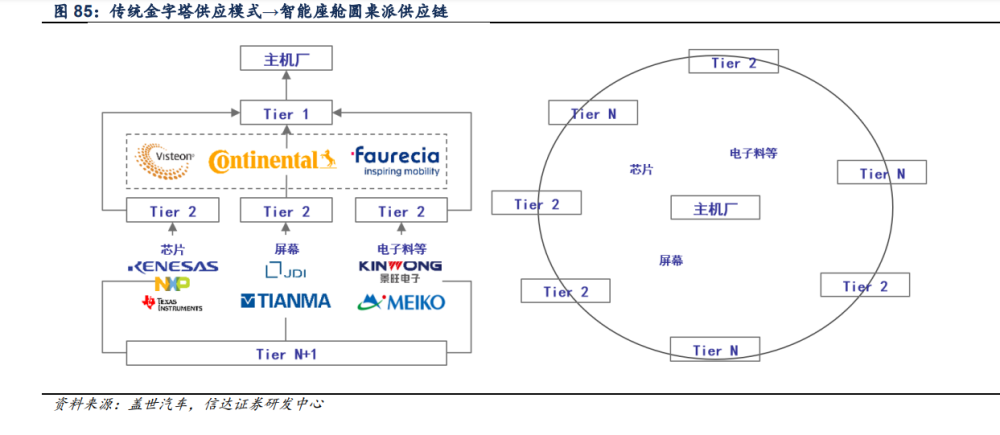

供應商模式從傳統金字塔形轉變為圓桌狀。從前主機廠將傳統座艙中車機屏等看作配件,傾 向于外包(軟硬件)節約成本,故供應體系更接近垂直的金字塔結構:Tier N(n 家)→Tier2 (數家)→Tier1(1-2 家)→主機廠(1 家),Tier1 整合各個部件,為主機廠提供打包方 案。 單項長板突出的 Tier2 供應商將較以往更具競爭力。隨著智能座艙成為智能汽車整車重要組 成部分,主機廠更希望掌控座艙全產業鏈(軟件+硬件+服務),最大程度上進行優勢整合、 及時更新方案、降低采購成本,一定程度上,與單項長板、具備精細化產品、個性化定義能 力(底層邏輯設計、技術、數據積累)優勢突出的 Tier2 或 Tier N 公司在車型開發階段進行 直接對接的可能性大大增加。

智能座艙帶來的不僅是產品的創新,也是車企造車思維、行業商業模式的創新。 從盈利模式看,全生命周期服務收入貢獻車企盈利。OTA、服務訂閱、功能解鎖等服務在網 聯基礎上可以實現不斷的迭代和更新,持續產生收入。 從價值量占比看,前端軟件、后端產品內容價值量顯著提升,傳統制造環節價值降低,除硬 件、總成成本和品牌溢價外,智能座艙作為數據收集終端的價值凸顯。

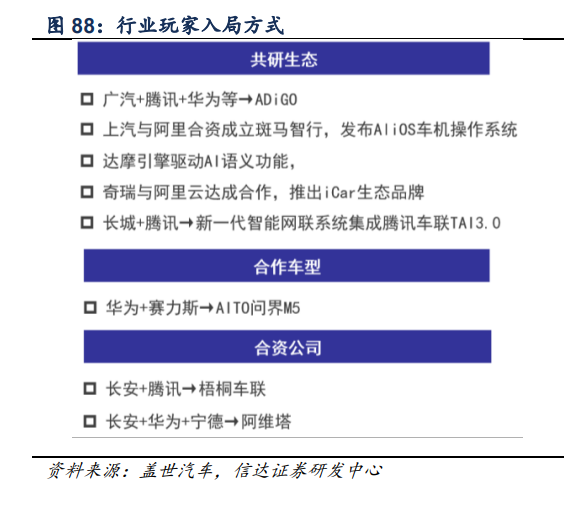

在智能座艙產業鏈上,不同行業玩家的生態協同更加緊密。不同行業的玩家在智能座艙領域 達成合作,關系更加緊密,基于區別化優勢能力,共研生態,成立合資公司,推出合作車型。 一方面,傳統汽車玩家不斷延伸能力圈,整合產業鏈、合作上下游,增強軟硬件掌控能力。 1)頭部造車新勢力全棧自研,把握核心競爭力,爭奪價值高地;2)傳統(自主、合資)車 企合作求變,加碼智能座艙; 另一方面,異業玩家入局,分享汽車行業紅利:1)科技企業跨界入局,激發創新活力;2) 互聯網巨頭聯合打造專屬車載生態。

傳統主機廠傾向于合作模式布局智能座艙,新興車企則傾向于自研。為把握產業鏈主導權, 整車廠基于自身研發能力、供應鏈資源等,通過自研、合作的方式進行智能座艙布局。其中 傳統外資、國有車企多采用合作模式,快速加碼智能座艙,抓住變革機遇。新勢力、非國有 自主車企多采用自研模式,把握核心競爭力,爭奪價值高地。究其原因,主要是新勢力車企 在軟件人才投入、資金投入等方面的自由度相對較高,決策鏈條更短;而傳統車企則更多地 利用其在產業鏈上的伙伴積累來布局智能座艙

主機廠在智能座艙的硬件方面傾向于外采,軟件則更多把握 in house 能力。硬件方面,主 機廠車企多由旗下 Tier0.5(部分隸屬于主機廠)或消費電子企業提供解決方案;而軟件層 面,主機廠將牢握軟件接口,以平臺化+解決方案+深度定制的模式自研軟件。原因:1)未 來汽車子系統高度集成,軟件升級、更改可能影響激光雷達等功能運行,影響車輛剎車和轉 向。2)第三方軟件 OTA 有數據泄密風險。3)軟件更新收入有望成為主機廠盈利的重要組 成部分。

(本文僅供參考,不代表我們的任何投資建議。如需使用相關信息,請參閱報告原文。)

精選報告來源:【未來智庫】

內容來源:未來智庫(企鵝號)

2023-01

《科創板日報》1月6日訊(編輯 宋子喬) 作為全球影響最為廣泛的消費類電子技術盛會,CES 2023展正在如···

2022-03

挖貝網3月22日,金晶科技(600586)近日發布公告,公司擬計劃投資35000萬元建設智能制造LOW—E節···

2021-10

震儀股份作為10年玻璃顯示噴涂領導品牌,我們深知行業品牌的建立不僅止于銷量,真正意義上的“品牌化”不僅需要具···

2022-02

智能電動大時代如火如荼,智能座艙滲透率伴隨供需升級持續提升,同時,車載屏應用 種類及技術演進加速迭代,帶來單···

2022-11

現如今,汽車產業已迎來了百年難遇的大變革時代,各車企及零部件產業鏈均在同步提升研發能力及車主駕乘體驗,汽車座···